著:薬剤師 岡田憲人 プロフィール

監修:獣医師 森内利郎(神戸市アルファ獣医科病院 院長)

肝臓がんは、犬猫たちの命を奪うこともある許しがたい病気です。

肝臓は生命を維持する重要な臓器でありるため、がんに侵されると生命活動に大きな影響が出てきます。

初期の肝臓がんは症状がほとんどなく早期の段階で見つけるのは簡単なことではありません。

そのため発見されたときには、すでに余命宣告を受けるほど進行している末期肝臓がんだったというケースも少なくありません。

「症状がないから大丈夫」では肝臓がんは発見できません。

上手に動物病院の検査を利用しましょう。

このページは、犬猫たちの肝臓がんについて知ろうとするとき、きっとお役に立つでしょう。

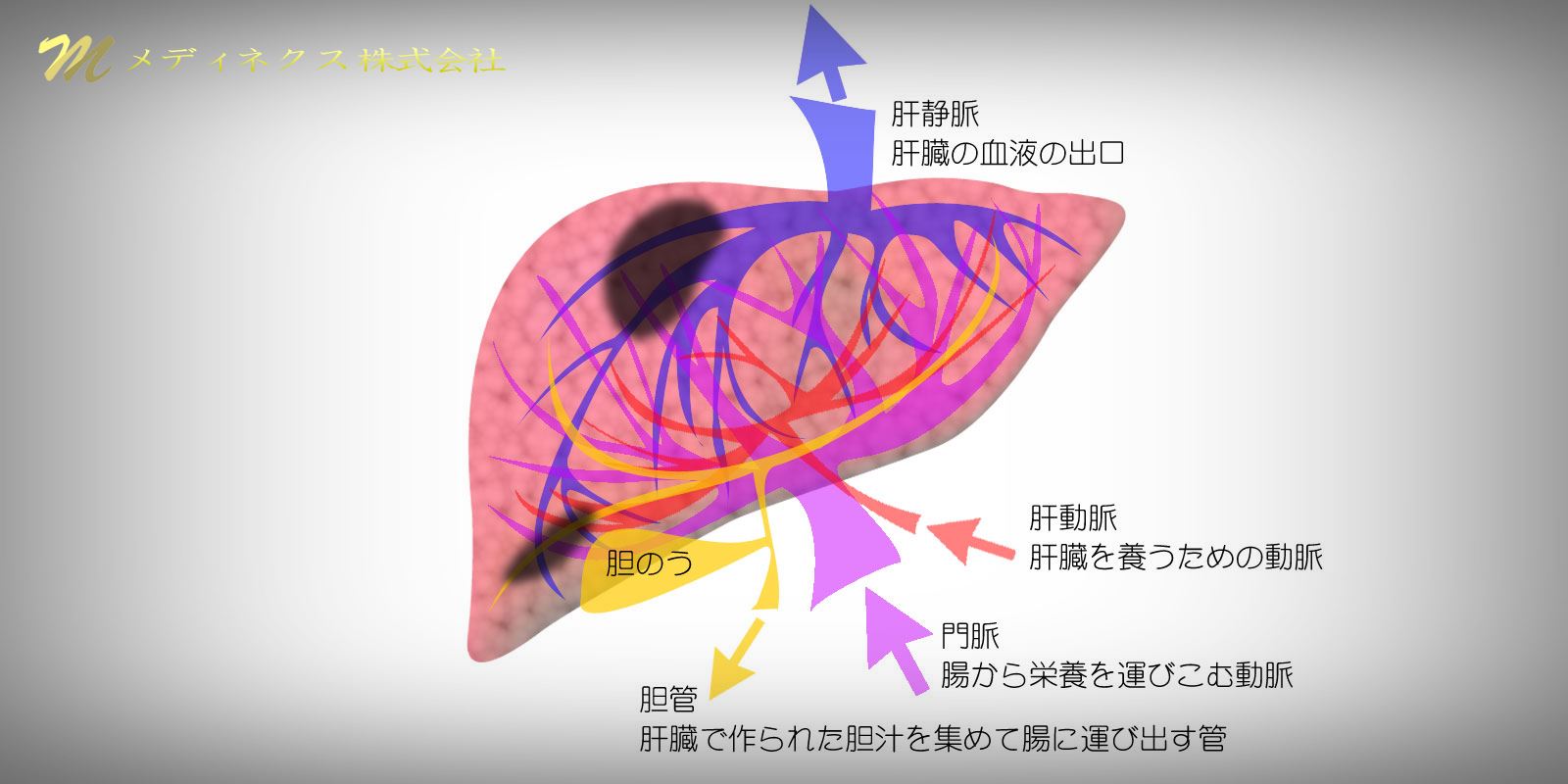

できる限りわかりやすく説明するために、上記のイラストを描いてみました。

ときどき参照しながら読み進めていただくと、より理解しやすくなると思います。

肝臓がんの種類と説明

このページでは、肝臓で見つかる悪性腫瘍を総じて肝臓がんと分類し、説明していきます。

肝臓がんにはいくつかのタイプがあり、大きく2つに分けると以下のとおりです。

- 原発性の肝臓がん。肝臓内で発生したがん。

- 転移性の肝臓がん。他の臓器で発生したがんが肝臓に辿り着き、増殖したがん。

この分類はとても大切です。

原発性なのか転移性なのかによって、検査や治療の方針が大きく異なるためです。

原発性であれば肝臓に注目しますが、転移性の場合、がんの発生元の治療も考慮する必要があります。

もう少しだけ分類を進めます。

原発性の肝臓がん

原発性の肝臓がんには主に以下のようなものがあります。

- 肝細胞がん。肝臓を構成する細胞ががん化する。

- 肝内胆管がん。肝臓内の胆管に発生して周りに浸潤していく。※イラストでは左下の黒い部分です。

- 血管肉腫。全身に発生するが、肝臓内でも発生する。

最も多いのは肝細胞がんで、次いで肝内胆管がんです。

肝細胞がんは、進行してもあまり他の臓器に転移することはなく、肝臓内の転移(肝内転移)にとどまることがほとんどです。

肝内転移では門脈の先へ先へと転移していく傾向があります。

転移性の肝臓がん

転移性の肝臓がんは体のどこかで発生したがんが転移してきたものです。

もともとのがんは多種多様ですが、主なものをあげると以下のとおりです。

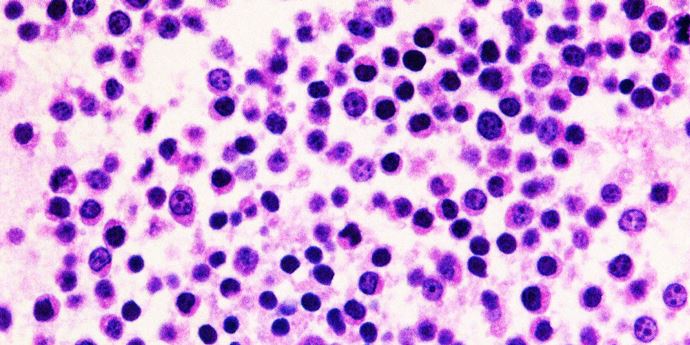

- 悪性リンパ腫。血液のがんと呼ばれ、どこにでも到達する可能性がある。

- その他のがん。大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、すい臓がん

多くのがんは初期の頃から転移する能力を持っています。

ですので、かなり早期の段階でも血液を介して全身に広がっています。

肝臓は大量の血液が送り込まれる臓器であり、かつ血管の先が非常に細く、がん細胞が引っかかりやすい構造です。

そのために、もっともがんが転移しやすい臓器のひとつです。

※イラストよりも、はるかに多くの血管が張り巡らされています。

転移性の肝臓がんは、原発性の肝臓がんと同じく、一度肝臓で増殖を始めたがん細胞が他の臓器に転移することはほとんどないでしょう。

ですがもともとの原発がんが残っている限りは、がん細胞が散らばり続けるために、あらたな転移がんを発生させる可能性があります。

悪性リンパ腫につきましてはこちらのページをご参照ください。

-

-

【治療の基礎知識 】犬猫のリンパ腫

著:薬剤師 岡田憲人 プロフィール 上の写真は生検から得られたリンパ腫細胞です。 &n ...

肝臓がんの症状

肝臓がんの症状は初期にはほとんどなく、末期になってやっと現れてくるのが普通です。

これを肝臓が沈黙の臓器だからしょうがないとしてしまうのは、少々肝臓に申し訳な気がします。

肝臓は体中の毒素を一手に引き受け、ダメージにさらされるのを当然としている臓器です。

そのため、肝臓には辛抱強さと、タフさ、そして十分な余力と自己再生能力までもが与えられています。

犬猫たちの健康寿命を低下させないように限界まで耐えてくれます。

肝臓が悲鳴を上げるのを待っていては、肝臓がんの存在を見逃してしまいます。

症状の有無よりも、定期的な血液検査のほうがはるかに有効です。

6歳くらいから健康診断を受けることをお奨めします。

肝臓がんの初期症状

繰り返しになってしまいますが、初期の肝臓がんには、肝臓がん特有の症状はほとんど見られません。

ある程度進行してくると、他の肝臓病のような症状が見られることがあります。

次のような症状です。

- なんとなく元気がない。

- なんとなく食欲がない。

肝機能が低下していると、エネルギー代謝の効率が落ちたり、解毒が遅れたりして、犬猫たちは倦怠感からだるくなってきます。

肝内胆管がんの場合や、がんが胆管に近いときは胆汁の流れが悪くなって、次のような症状が出ることがあります。

- 軽度の黄疸が現れる。

初期のころの黄疸は稀で、すぐに消失してしまったり、目や皮膚が少し黄色くなる程度でしょう。

目に見えない程度の黄疸でも、血液検査ならば見つけられる可能性があります。

肝臓がんの末期症状

肝臓がんが大きくなってくると、肝臓の機能が低下してきたり、がんが分泌する物質によって、さまざまな症状が現れてきます。

さらに進行すれば、目に見えて体調が悪くなってきます。

ただし多くの症状は肝臓がん特有とは言えず、症状だけからは他の病気と区別することは困難です。

- 元気や食欲がなくなる。肝臓の仕事であるエネルギー生産や解毒作業が停滞するために起こり、ひどくなると運動する意欲が完全になくなったり、食事を受け付けなくなります。

- 腹水の貯留。がんによる炎症が水を引き込んだり、肝臓のアルブミン生産量低下に伴う血液浸透圧の低下が腹水を増やす原因です。胃を圧迫して食欲をさらに低下させたり、吐き気の原因にもなります。

- 痛み。肝臓がん末期では肝臓周辺に痛みが出てきます。また多くのがんと同様に、患部とは関係のない場所に痛みが生じることもあります。

- 出血傾向。止血作用を持つ血小板の破壊量が増えてきます。小さなケガでもなかなか血が止まらなくなったり、内出血によるアザが増えます。吐血や下血も見られます。

- 黄疸。肝臓がん末期では肝内胆管が完全に塞がれたり、肝細胞が破壊されることで黄疸が顕著になってきます。

- 下痢。いつかの原因が考えられますが、肝臓がん末期では下痢がよく見られます。

- 肝性脳症。肝臓の解毒能力低下により血液中のアンモニア濃度が高くなるために発生します。性格が変わったようになり、進行すると昏睡状態に陥ります。

肝臓がんの検査

肝臓がんの検査には、触診、問診、血液検査、エコー検査、レントゲン検査、CTスキャン検査、針生検(バイオプシー)などがあります。

どの検査にも一長一短があり、一つの検査だけで事足りるということはありません。

目的によりますが、検査精度を高めるために複数の検査を組み合わせます。

目的が、定期的ながん検診なのか、肝機能が低下しているときの原因調査なのか、肝臓がんの疑いがあるときの確定診断なのか、によってどこまで検査するべきか変わります。

では、いくつかの検査について解説していきます。

触診と問診

触診や問診から得られる情報は、非常に有益です。

犬や猫に触れるだけでも、経験豊富な獣医師はたくさんの情報を収集します。

問診では飼い主様からの情報収集になります。

次のような変化は日付とともにメモしておき、伝達漏れがないようにしましょう。

- 白目の色、肌の色の変化。黄色っぽいときは黄疸が出ています。自然に治ってしまった場合も必ず伝えてください。

- 元気さや食欲の変化。肝機能が低下するとだるくなり、食欲も落ちる傾向があります。

- 便の色や形の変化。胆汁の減少で色が薄くなったり、脂肪が消化されずに出てきます。

- その他、味覚の変化や性格の変化、異常行動など。

専門用語や難しい言葉を使う必要はまったくありません。

たとえば色や硬さは何か別の物に例えたりすると、かえって伝わりやすいでしょう。

血液検査

自分の体調を表現できない犬猫たちにとって、血液検査は基本中の基本とも言える検査です。

多くの動物病院で測定可能なメジャーな検査項目をあげてみます。

- GPT(=ALT)は肝臓に多く含まれる酵素で、これが血液中に増えるということは、肝臓が破壊されている可能性を示しています。

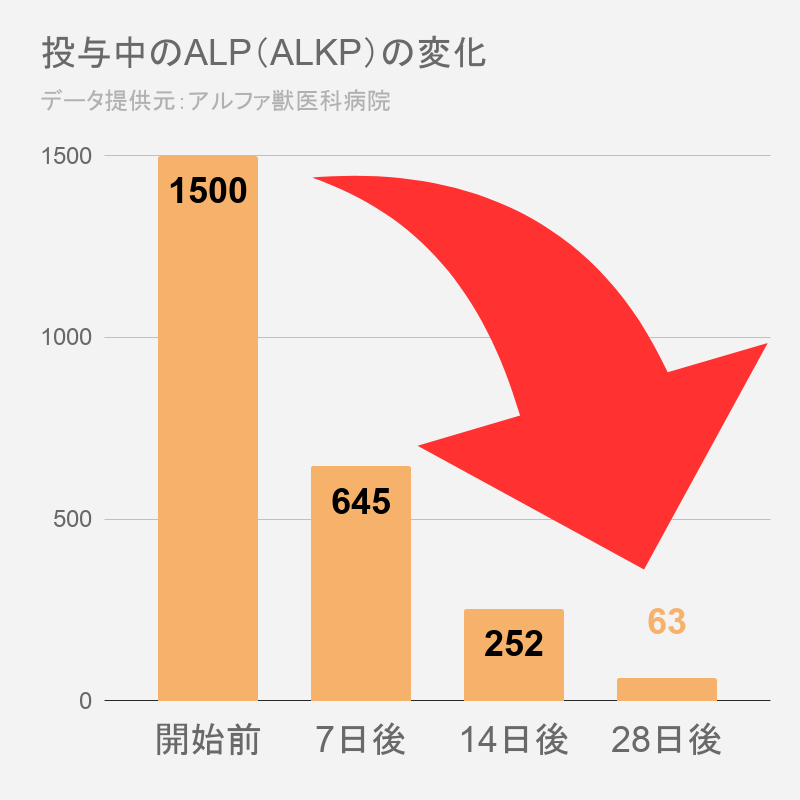

- ALPは胆汁の流れが悪くなると上昇します。胆管(イメージ画像参照)が腫瘍で塞がれたり、押し潰されたときは高くなります。

- T-BIL(総ビリルビン)も胆汁の流れが悪くなると上昇します。黄疸で目や皮膚が黄色くなる原因物質がビリルビンです。

- TP(総蛋白)は血液中のタンパク質の量です。低い場合は、肝臓のタンパク合成能力が低下している可能性があります。

- ALB(アルブミン)は上記TPの2/3を占めているタンパク質です。やはり低くなる場合は肝臓の不調が疑われます。

- BUN(尿素窒素)は腎臓病の検査では高いことが問題になる検査項目ですが、逆に肝機能を推測するとき低くすぎると心配です。

これらの項目から肝臓の状態の良し悪しを把握できますが、肝臓がんの有無を判断することはできません。

人間のような腫瘍マーカー測定は一般的ではありません。

※腫瘍マーカー検査をがんの発見に利用したとしても、的中率が低すぎてほとんど役立ちません。

エコー検査(超音波画像診断)

エコー検査は超音波の性質を利用した検査法で、体内の様子を観察することができます。

肝臓のように細胞がびっしりと詰まった臓器は、エコー検査に向いています。

肝臓が腫れていないか?肝臓の中はきれいか?などをリアルタイム画像でチェックすることができます。

肝臓内の腫瘍を見つけることも可能で、正常な部分との明るさの差により、だいたいの大きさや位置もわかります。

ただし、どのくらい肝臓が弱っているのか、原発がんなのか転移がんなのかは、知ることはできません。

レントゲン検査

レントゲン検査は、X線が物質を透過する性質を利用した検査法です。

多くの動物病院が実施できる画像診断法として、レントゲンはもっともポピュラーな検査法です。

エコーのようなリアルタイム性はありませんが、一度に比較的広い範囲の撮影が可能です。

ですので、転移性の肝臓がんだった場合に、別の部位の原発巣を発見することもあります。

CTスキャン(コンピュータ断層撮影)

体を輪切りにした画像を大量の得られる検査です。

レントゲンを一度に数百枚~数千枚撮影してコンピュータ解析するような検査です。

大量の画像が得られる優秀な検査ではありますが、犬猫たちが動かないように全身麻酔をかける必要があります。

また他の検査に比べて費用が高いこともネックです。

ここまでの高度な検査がはたしてすべての犬猫たちに必要かと聞かれれば、私はNOとお答えします。

良い治療法がある場合ならともかく、有望な治療がない場合にはどんなに優れた検査を受けたとしても無意味であり、むしろ犬猫たちへの負担、経済的な負担、時間的な負担を考えるとマイナスになることすらあります。

針生検(ニードル・バイオプシー)

針生検は、肝臓がんを疑う腫瘍が見つかったとき、悪性腫瘍なのか良性腫瘍なのかをハッキリさせる、確定診断のための精度の高い検査です。

針生検は、肝臓がんを疑う腫瘍が見つかったとき、悪性腫瘍なのか良性腫瘍なのかをハッキリさせる、確定診断のための精度の高い検査です。

検査に用いる肝臓組織は、実際に肝臓に針を刺して抜き取ります。

たいていの動物病院では、抜き取った肝臓組織を検査会社に送り、専門家に分析してもらいます。

そして検査会社からの報告書を読んだ獣医師は、良性なのか悪性なのか、悪性ならばどのようなタイプのがんなのか確定診断をくだします。

ちなみに針生検は、肝臓組織を必要とする高リスクな検査法です。

「悪性か良性かわからないが、腫瘍があることは確かだ。」という状況下で初めて検討される検査ですから、定期検診などで気軽にお願いするものではありません。

また腫瘍の位置を把握しておかなければ、何十回と針を刺さなくては腫瘍の組織を得られないでしょう。

順番は必ずエコー検査などの画像検査が先です。

肝臓がんの治療法

ここでは肝臓がんの治療法をいくつか挙げます。

がんの3大療法である手術、抗がん剤、放射線だけでなく、その他の治療も簡単ではありますが紹介します。

薬剤師の視点でメリットとデメリットを書きました。

治療を受けさせるとき参考になればと思います。

共通して言えることは、どの治療法も肝臓がんを完全に治癒させるには至らないということです。

なぜならば治療を逃れたがん細胞が、必ず肝臓のどこかに潜んでいるためです。

外科手術

肝臓の一部を切除して、がん細胞を摘出してしまう方法です。

大きな効果と引き換えに大きなリスクを伴います。

外科手術のメリット

- もっとも短期間に、そして確実にがん細胞を減らすことが可能です。

- がんが肝臓の端の方にあるとき、切除範囲を小さくできたり、あえて余分に切除して取り残しを減らすことも可能です。

- うまくいけば、肝臓がんのほとんどを取り除くことができ、寿命まで再発を抑えるかもしれません。

外科手術のデメリット

- 全身麻酔下で、比較的長時間の開腹手術になるため、犬猫たちはそれ相当のダメージを受けます。

- 肝臓を切除しすぎると命に関わるため、広範囲のがんではわかっていても取り残すことがあります。

- 手術後の合併症や後遺症が発生する可能性があります。

- 転移性の肝臓がんの場合、肝臓以外にもがんが存在している可能性があります。

抗がん剤治療

抗がん剤は、がんを殺すための薬です。

しかし実際のところは、抗がん剤治療で肝臓がんが完治する可能性はほとんどありません。

とくに肝臓機能の低下が見られるときの抗がん剤治療はリスクが高すぎるため、無理を承知で試してみるという判断は危険です。

抗がん剤のメリット

- がんを縮小させる可能性があります。

- 麻酔や開腹する必要がなく、たいていは通院治療が可能です。

- 効果が悪いとき、別の抗がん剤を検討することができます。

- 悪性リンパ腫の肝転移であれば、効果は得やすい。

抗がん剤のデメリット

- がんの縮小は一時的で、まず間違いなく再び大きくなります。

- まったく効かないこともあります。

- 再発したとき、同じ抗がん剤は無効、もしくは効果が大幅に低下します。

- すべての抗がん剤は正常組織にとって毒そのものであり、副作用発現率はほぼ100%です。

- 肝機能が余計に低下してしまう危険があります。

- 肝機能が低下が著しいとき、致命的な副作用が発現しやすくなります。

- 家族も微量ながら抗がん剤に被爆します。

肝臓がんの放射線治療

放射線治療の設備は、大学の附属動物病院などの限られた施設にしかありません。

そのため一般的な動物病院では受けることができません。

放射線治療のメリット

開腹の必要がなく、手術に比べて犬猫たちの受けるダメージは少なめです。

がんは一時的にでも縮小するでしょう。

放射線治療のデメリット

人と違って犬猫たちはじっとしていられないため全身麻酔が必要です。

本来は数十回に分割照射したほうが有効なのですが、犬猫たちの場合は数回の大量照射で終えてしまい効果不十分となります。

放射線障害が起こる可能性があります。

症状軽減のための治療

症状軽減や対症療法と聞くと、どうしても諦めの治療と考えてしまうかもしれません。

ですが犬猫たちの辛い思いをやわらげる治療は、けして後ろ向きな治療ではありません。

功を奏すれば、もう一度飼い主様と遊びたいという気持ちを叶えるかもしれません。

そして喜びの感情には、免疫力を向上させる可能性があります。

以下に箇条書した治療以外にも、症状によっていろいろ考えられます。

共通しているのは、犬猫たちにあまり負担をかけないものばかりということです。

- 鎮痛。痛みが軽減するだけでも元気になることがあります。少々肝臓に負担をかけるかもしれません。モルヒネ類は扱う病院が限られています。

- 腹水の抜水。大量の腹水は重いですし、内臓が圧迫されて苦しいものです。

- 肝臓病の治療薬。肝機能が改善してくれるかもしれません。

- 食欲増進剤。若干の食欲改善が期待できます。

- ステロイド剤。元気が出ますが、肝臓に少々負担をかけるのがネックです。

- 肝性脳症を防ぐ薬。ラクツロース(商品名:モニラックなど)はアンモニアを減らします。少し下痢気味になります。

ほとんど実施例のない治療法

人の肝臓がん治療には、実はもう少しバリエーションがあります。

著しい効果が期待できるわけではありませんが、いつか犬や猫にも使われるようになるかもしれません。

- 肝動脈塞栓術(TAE)は人の肝臓がんの治療法です。肝動脈を塞いでがん細胞への血流を遮断します。一緒に抗がん剤を入れてフタをすることもあります。

- ラジオ波焼灼術も人向けの治療法です。肝臓がんをラジオ波で焼いてしまいます。

- 分子標的薬は比較的新しいジャンルの抗がん剤で、人にはソラフェニブ(商品名:ネクサバール)が使われます。